暖かい素材の選び方とおすすめ寝具

毛布や掛け布団に最適な素材の特徴と選び方

ウール素材の特徴と魅力

ウールは寒い夜に最適な素材の一つです。

特に羊毛は、優れた保温性を持ち、体温を保持する効果があります。

また、湿気を吸収しやすく、肌から発生する汗を外に逃す機能も兼ね備えています。

そのため、ウールの毛布や掛け布団は常に快適な状態を保ちやすいです。

さらに、ウール素材は通気性に優れており、温度調整ができるため、寒暖差が激しい季節でも安心です。

フリース素材の特性と利点

フリースは合成繊維から作られており、その軽さと柔らかさが魅力です。

フリース素材の毛布や掛け布団は、非常に軽量で扱いやすく、取り扱いも簡単です。

その上、驚異的な保温性を誇り、特に寒い夜にはぴったりの選択肢です。

フリースは洗濯も容易で、乾燥も速いため、お手入れに手間がかかりません。

手軽に使えるアイテムとして、多くの人に人気があります。

羽毛素材の上質感とは

羽毛布団は自然の素材でありながら、非常に軽量で暖かさを持っています。

ダウン(羽毛)は空気をたくさん含むため、素晴らしい保温性が得られます。

このため、羽毛掛け布団は薄型でも十分な暖かさを提供します。

デザイン性も高いアイテムが多く、インテリアとしても楽しめる点が大きな利点です。

ただし、高品質な羽毛素材にはコストがかかることが多いため、自分の予算を考えた上で選択することが重要です。

コットン素材の安心感

コットンは肌触りが良く、アレルギーを持つ方にも安心して使用できる天然素材です。

冷え対策として行う保温には劣りますが、通気性が良いため夏場などには快適に使用できます。

コットン製のシーツやカバーは巾着式などさまざまな形状がありますので、自分に合ったデザインを選ぶことができる楽しみもあります。

また、洗濯も容易で、家庭用洗濯機で扱えるため維持費用も抑えられます。

コットン素材は扱いやすさと安心感を兼ね備えています。

特殊繊維の利便性

最近では特殊繊維の布団や毛布も注目されています。

特にポリエステルなどから作られた布団や毛布は、防水加工や抗菌加工されている場合があり、多機能性が魅力です。

これらは通常よりも軽量で使い勝手が良く、特別なケアを必要としない点でも評価されています。

洗濯機でも簡単に洗うことができますので、お手入れの手間が省けます。

特殊繊維の商品を選ぶ際には、その特性をしっかり理解し、自分のライフスタイルに合ったものを選ぶことが大切です。

自宅で育む快適な睡眠環境作りには欠かせない要素となってきます。

まとめ

寒い夜も安心して過ごすためには、素材選びが非常に重要です。

ウールやフリースなどの保温性に優れた素材から、羽毛の贅沢さまで、それぞれの特徴を理解することで、自分に合った寝具を見つけることができます。

またコットン類や特殊繊維も一考すべきで、それぞれ異なる用途やシーズンに合わせて適切なアイテムを選ぶよう心掛けることが大切です。

快適で心地よい睡眠環境を作るためにも、自分自身の好み・ライフスタイル・予算等様々な要素から洗練された寝具選びを進めていきましょう。

冷え対策に効果的なシーツとカバーの選択ポイント

冷え対策に効果的なシーツの素材

冷え対策では、シーツの素材選びが非常に重要です。

温もりを感じられる素材を選ぶことで、寝ている間の体温を保持し、快適な睡眠環境を整えることができます。

例えば、フリースやマイクロファイバー素材のシーツは、柔らかくて肌触りが良く、適度な保温性があります。

さらに、これらの素材は軽量で扱いやすいため、お手入れも簡単です。

冷え込む夜には、このような保温性に優れた素材のシーツを選ぶことをおすすめします。

カバー類の選び方

次に、シーツだけでなくカバー類にも注意が必要です。

特に掛け布団カバーや枕カバーは、冷え対策に直結します。

例えば、ウールやシルク素材のカバーは体温を逃がさず、心地良い温かさを提供します。

また、内側が起毛加工されたカバーは肌触りが良く、触れることで感じる温かさが冷え対策につながります。

素材は、見た目にも暖かみがあるため、インテリアとして楽しむこともできます。

季節に応じたシーツとカバーの組み合わせ

冷え対策には、シーズンごとにシーツやカバーを使い分けることも効果的です。

冬場は厚手の暖かい素材を選び、夏場は通気性に優れた涼しい素材を使うことで、一年中快適な寝床が保たれます。

例えば、冬はフランネルや起毛ポリエステルのシーツを使用し、その上からウールやダウン素材の掛け布団を組み合わせることで、暖かさを最大限引き出すことができます。

逆に夏場にはコットンやリネン製のシーツを選び、その上に薄手の掛け布団を重ねると良いでしょう。

湿気を逃がしつつ快適な睡眠を確保できます。

アレルギー対応と洗濯機能性

アレルギーに悩む方々には、アレルギー対応の素材も重要です。

特にダニやほこりなどによるアレルギー反応を防ぐためには、防ダニ加工されたシーツやカバーの使用が推奨されます。

洗えるタイプの寝具は清潔感を維持するためにも役立ちます。

特に洗濯機で簡単に洗える素材なら、お手入れも楽になり長持ちします。

最近では洗濯機で扱いやすい高機能素材も増えているため、自分のライフスタイルに合ったアイテム選びが重要です。

試してみたい寝具の組み合わせ例

- 冬仕様: フランネルシーツ + ウール掛け布団 + 毛足の長い枕カバー

- 春秋仕様: コットン混紡シーツ + 羽毛布団 + シルク枕カバー

- 夏仕様: リネンシーツ + 薄手の掛け布団 + 通気性抜群の枕カバー

実際にこれらの組み合わせを試して、自分自身の快適さと体感温度に合った寝具を見つけてください。

自分自身に合ったスタイルで使うことで、一年中快適な睡眠環境が整います。

以上が冷え対策に効果的なシーツとカバー選びのポイントです。

しっかりとした準備で寒い冬でも安心して眠れる環境を作ることができれば、心身ともに健康的な生活につながります。

ぜひ、自分に最適な寝具を見極め、この冬も快適な夜をお楽しみください。

季節に応じた寝具素材の組み合わせ方

春の心地よさを生かした寝具の選び方

春は暖かくなりつつある季節ですが、夜はまだ少し肌寒く感じることがあります。

この季節にぴったりな寝具の素材は、通気性が良く、かつ保温性も備えたものです。

例えば、綿やリネンはその特性から非常に人気があります。

綿のシーツはさらっとした肌触りで、湿気を吸収しやすいため、快適さが増します。

また、リネンも通気性が良く、湿度を調整するのに優れているため、春先の変わりやすい気候にも対応しています。

布団や掛け布団については、春用の薄手の掛け布団や毛布を使うことで、心地よい眠りを得ることができます。

肌寒さを感じたときには軽めの毛布を追加するなどして、自分に合った温度調整を行いましょう。

夏に向けた涼しさと快適さを求めて

夏は熱帯夜が続くことが多く、快適な睡眠環境を整えるためには適切な寝具の選択が不可欠です。

この時期におすすめする素材は、機能性が高い冷感素材やメッシュ構造のものです。

冷感素材のシーツや掛け布団は、体から出る湿気や熱を効果的に放散し、さらりとした感触を保ちます。

また、メッシュの枕カバーや敷パッドも通気性が良く、熱がこもるのを防いでくれます。

さらに、通気性の良い麻やコットン100%のアイテムも重宝します。

これらの素材は汗をかいても蒸れにくく、快適な睡眠につながります。

秋に落ち着きをもたらす寝具の工夫

秋になると日中は温かいものの、朝晩は肌寒く感じることがあります。

このため、寝具も季節によって変えていく必要があります。

秋冬用としてはウールやフリース素材が特におすすめです。

ウール毛布は、その優れた保温性から体温を保持しつつ湿気を逃す 役割 を果たします。

またフリースは軽量でありながら暖かさ盈ひんでおり、省スペースでも収納可能です。

お好みで上下で素材を変えるという方法も有効です。

素材と組み合わせて使うことで、ちょうどいい温度感と快適さを得ることができます。

特に、おすすめなのはウールとコットンの組み合わせで、それぞれの特性を生かした理想的な睡眠空間を作ることができます。

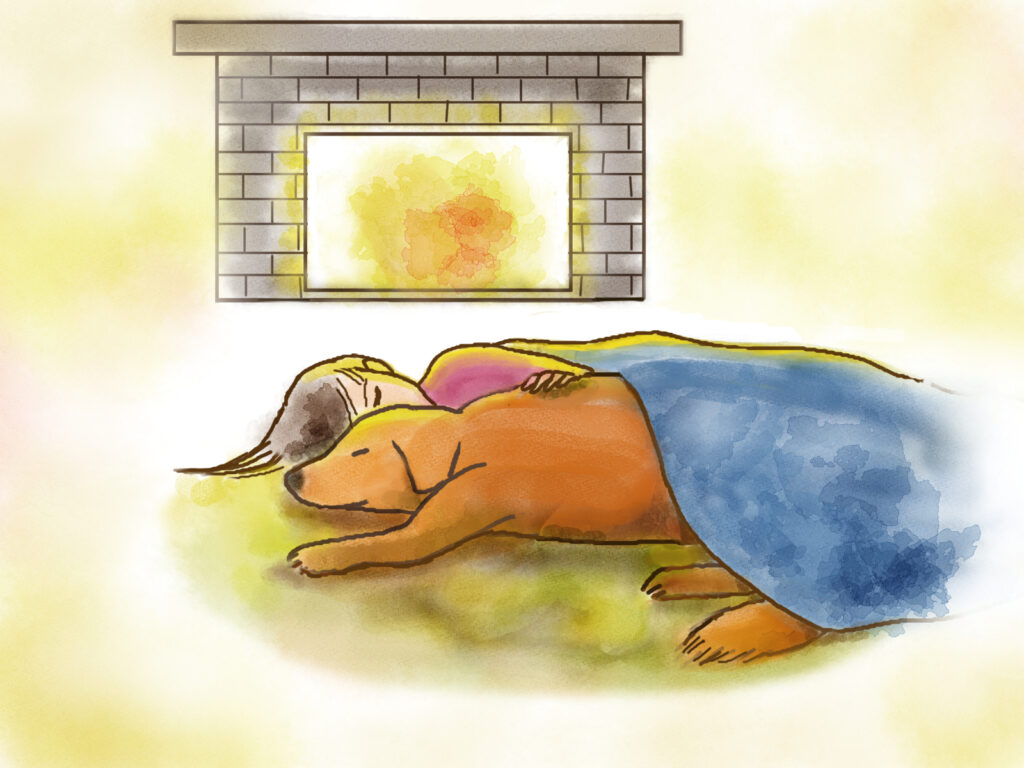

冬場に極寒対策として求められる最適解

冬は厳しい寒さが続きますので、特別な対策が必要です。

この時期には、高機能素材であるダウンや厚手のフリースが非常に重宝されます。

ダウン毛布は極めて軽量でありながら高い保温力がありますので、少ない枚数でも真冬でも対応可能となります。

また、「あたたかい空気」を逃さないようにする工夫も重要です。

カバーやシーツにはマイクロファイバータイプやフランネルなどを選ぶことで柔らかい触感だけでなく高い保温効果も得られます。

冬場には二枚重ねてレイヤリングする技術も効果的です。

バラエティ豊かな組み合わせで、自分好みの暖かさ調整が可能となりますので十分活用しましょう。

まとめ

季節ごとのおすすめ素材や組み合わせ方について紹介しましたが、寝具選びは自分自身の感覚を最優先に考えることが大切です。

気候や体調によって感じる寒さや暑さは個々人によって異なるため、自分に合った寝具環境を探求することこそ快適な睡眠につながります。

春夏秋冬、それぞれ香りや風も変わりますので、季節に応じて自宅でも手軽にできる工夫として寝具選びを楽しんでみてはいかがでしょうか。

毎日の快適な睡眠環境が整えば、それだけで健康的な生活への一歩となります。

天然素材と合成素材の比較とおすすめ使用法

天然素材の特徴とメリット

天然素材は、主に自然界から得られる素材であり、一般的には綿、ウール、シルクなどがあります。

素材は通気性が良く、肌触りが優しいため、快適な睡眠環境を提供してくれます。

特にウールは保温性に優れており、寒い季節でもしっかりと体温を保つ役割を果たします。

また、綿素材は優れた吸湿性を持ち、肌からの水分を吸収してくれるため、寝汗をかきやすい人にも適しています。

合成素材の特徴と利点

合成素材にはポリエステル、ナイロン、アクリルなどがあり、これらは耐久性や防水性の面で優れています。

特にポリエステル繊維は軽量で、洗濯後すぐに乾くという特徴があります。

また、合成素材は比較的安価で手に入れやすいため、多くの消費者に支持されています。

さらに熱伝導率が低いため、冷え込みが厳しい夜でも睡眠時の冷え対策になります。

寝具選びにおける天然素材と合成素材の使い分け

寝具選びでは、それぞれの素材の特徴を理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。

例えば冬場には保温性の高いウールやフリースなどの天然素材を掛け布団や毛布として使用し、夏場には通気性が良く軽やかな綿素材をシーツに選ぶと良いでしょう。

また、アレルギー体質の人の場合はシルク素材が肌に優しく、蒸れにくいのでおすすめです。

一方でお手入れが簡単なポリエステル製品も考慮に入れるべきです。

手間を省きたい方には適した選択肢となります。

おすすめ使用法と組み合わせ

天然素材と合成素材を効果的に組み合わせることで、より快適な睡眠環境を整えることができます。

例えば、冬場にはウールの掛け布団を使用し、その下には通気性のある綿シーツ、それに加えてポリエステル製のカバーをかぶせることで内部の熱をしっかり保持しつつ外部からの冷気も防ぐことができます。

逆に夏場であれば通気性と吸湿性の高い綿シーツの下に軽量なナイロンカバーを使用し、その上には汗を吸収するタオルケットなどを重ねることで快適な睡眠環境が得られます。

まとめ

天然素材と合成素材それぞれには異なる特性があります。

天然素材は肌触りや快適さが魅力ですが、お手入れや価格面で課題もあります。

一方で合成素材は扱いやすさとコストパフォーマンスが高いですが、その特性によっては快適さに欠けることもあります。

目的や季節によって最適な組み合わせを見つけることで、自分自身に合った睡眠環境を整えることが可能です。

冷え対策として非常に効果的な寝具選びができるでしょう。

快適な睡眠は健康にも大きな影響を与えます。

そのため、自分に最適な寝具選びを通じて質の高い睡眠ライフを送ることが重要です。

温度変化に対応する多機能寝具の活用法

季節に応じた寝具の切り替えテクニック

季節ごとの寝具の重要性

季節に応じた寝具の選び方は、快適な睡眠を得るためには不可欠です。

春夏秋冬それぞれに適した素材やデザインを選ぶことで、体温調整がスムーズになり、夜間の体温変化による不快感を軽減できます。

例えば、冬には温かい素材の布団や毛布が必要ですが、夏には通気性の良い薄手のシーツや掛け布団が求められます。

季節ごとの快適さを保ちつつ、エネルギー効率を向上させることが可能です。

春の寝具選び

春には気温が徐々に上昇し、日中は暖かくても夜は肌寒いことがあります。

このため、春専用の寝具が必要です。

軽くて保温性のある薄手の羽毛布団や、綿素材のシーツが理想的です。

また、春は花粉が飛ぶ季節でもあるため、アレルギー対策として洗える寝具を選ぶこともおすすめです。

夏の快適な寝具

夏は、高温多湿な日々が続きますので、非常に通気性の良い素材や吸汗速乾性に優れた寝具が求められます。

冷感素材の敷パッドや、さらっとした触感のシーツがおすすめです。

また、扇風機やエアコンを利用しても、暑さで目を覚ましやすい環境ではありますから、寝具で工夫することが重要です。

”自然な通気”を促進するデザインで快適に眠れる環境を整えましょう。

秋の移行期に向けた準備

秋は急激に気温が下がりますが、昼間はまだ暖かい日もあります。

この時期に勝負となるのは、中間層の寝具です。

特に、各種ブランケットや薄手の毛布などを駆使しましょう。

また、秋は湿度も増すため、防湿効果が高い素材を取り入れると共に、体重によって温度調整のできる層付き寝具も推奨されます。

冬支度と冬場の工夫

冬になると、本格的な寒さが襲いますので、高機能な保温性を備えた寝具が必要になります。

厚手の羽毛布団や電気毛布など積極的に活用したいところです。

重要なのは、寝室全体を暖かく保つために断熱効果のあるカーテンを導入することも忘れずに。

また、足元から冷えることが多いので、暖房器具や加湿器を使用すると共に、自身の体温かくなるよう心掛けるとよいでしょう。

まとめ

季節ごとの特性を理解し、それに応じた寝具をキャッチアップすることで、一年を通じて快適な睡眠環境を維持できます。

人間は自律神経によって体温調整を行っていますので、そのサポートとして寝具選びは非常に重要な役割を果たします。

春から冬まで、それぞれの季節にぴったりの素材や構造で快適性を追求しつつ、自分自身の生活スタイルにもフィットするような工夫があると良いでしょう。

最終的には自身のライフスタイルや体質なども考慮してベストな選択肢を見つけ出してください。

機能性素材で温度調整を可能にする選び方

温度調整機能を持つ素材の種類

寒い季節に最適な寝具を選ぶためには、温度調整機能を持つ素材の理解が不可欠です。

例えば、マイクロファイバーやポリエステルは軽量で暖かさを保ちながらも、通気性がよいため、体温を一定に保つ効果があります。

さらに、ウールは自然素材の中でも特に優れた温度調整能力を持っています。

湿気を吸収し、乾燥状態では保温し、湿った状態では蒸発させてくれることで、常に快適な温度を維持します。

温度変化に強い高機能寝具の選び方

次に、寝具自体が温度変化に対応するよう設計されているかどうかを見極めることが重要です。

高機能寝具では、内側に空気の層を作ることで、外気の影響を受けにくくする構造が採用されています。

外部の寒さから身を守りつつ、自分の体温は逃がさないという効果があります。

具体的には、ダウンケットや封入式の掛け布団がこの機能を持っています。

しかしながら、天然素材と合成素材のバランスも重要であるため、それぞれの特性を理解し、自分好みで選ぶと良いでしょう。

吸湿発熱素材で快適さをキープ

現代の寝具では、吸湿発熱素材が注目されています。

素材は汗などの湿気を吸収し、それを熱エネルギーに変換します。

これによって、寝ている間も体温が下がらず、快適な環境が保たれます。

特に冬場は、寝具内での汗によって体が冷えることがありますので、この素材選びは特に重要です。

市販されている多くの「温感」商品にはこのような素材が使われており、この選択肢も常に考えておきたいポイントです。

ダウンと羽毛の違いとは

特に冬用寝具として人気のあるダウンと羽毛についても触れておきましょう。

ダウンは水鳥の胸部から取れる柔らかな羽毛で、その膨らみがありながらも非常に軽量です。

この特性のおかげで、高い保温力を誇ります。

一方で羽毛は、ダウンとともに採取される通常の羽です。

ただし、この羽毛も様々な種類があり、それぞれ保温力や通気性が異なるため、選ぶ際には注意が必要です。

高品質なものを選択すれば、大幅なコストパフォーマンスが得られるかもしれません。

機能性寝具の未来と選び方

現在ではAI技術やセンサー技術を活用したスマート寝具も登場しています。

これらは睡眠中の体温や心拍数を測定し、そのデータに基づいて自動的に暖かさや通気性を調整してくれます。

進化した寝具は今後ますます市場へ浸透すると思われますが、自分に合ったものを見極める能力も大切です。

適切な情報源から材料や製品情報を集め、自分自身でその使用感や効果を試すことも肝要です。

まとめ

機能性素材による温度調整は寒い夜に最適な快適睡眠環境を築く上で欠かせない要素です。

選ぶべき素材としてはマイクロファイバー、ウール、高機能寝具など多様な選択肢があります。

また、吸湿発熱素材やダウン・羽毛の理解も深めておくことで、自己流で心地よい寝具選びを実現できるでしょう。

最近ではスマート寝具も普及しつつありますので、自分自身と相性の良い材料・形状・機能性などに注目して、自分だけのお気に入り睡眠環境を見つけてみてはいかがでしょうか?

快適な睡眠ライフへ一歩踏み出してみましょう!

複数機能を持つ寝具の組み合わせ活用法

多機能寝具のメリット

近年の寝具は機能性が高まり、複数の機能を兼ね備えた製品が増えています。

様々な睡眠環境や季節の変化に柔軟に対応できるようになりました。

例えば、温度調整や湿度管理が可能な素材や、多様な使用方法がある寝袋型の布団など、選択肢は多岐にわたります。

組み合わせ技術の重要性

異なる機能を持つ寝具を組み合わせることで、それぞれの利点を最大限に活用できます。

例えば、温かい素材の掛け布団と通気性の良いマットレスを組み合わせることで、冬でも快適な体温を保てます。

さらに、エアコンや暖房と併用することで、寒い夜でもストレスを感じることなくぐっすり眠ることができます。

例: 冬の寒さ対策となる寝具の組み合わせ

- ウールやフリース素材の掛け布団

- 湿度を調整するクッションマットレス

- 洗濯可能な防水シーツ

個別ニーズに応じたカスタマイズ方法

多機能寝具は利用者個々のライフスタイルに応じて、カスタマイズできます。

例えば、肩こりが気になる方には、高さ調整が可能な枕がおすすめです。

自分の体型や睡眠姿勢に合った最適なサポートを得られます。

また、手軽に取り外しができるカバー類が多く、寝具を清潔に保つことも容易になります。

複数機能寝具で得られるその他の利点

複数機能を持つ寝具は、省スペースにも貢献します。

特に都市部では限られたスペースで生活している人も多いため、折りたたんだり重ねたりできる寝具を選ぶことで、持ち運びも簡単です。

さらに、一つの製品で多数の役割を果たすため、新たな購入コストや手間を削減することができています。

まとめ

複数機能を持つ寝具は、私たちの睡眠環境を豊かにし、快適な暮らしをサポートしてくれます。

自分自身のニーズに合わせて適切な組み合わせを見つけ出すことで、常に安定した睡眠環境を保つことができるでしょう。

こうした工夫は、一時的ではなく永続的な効果があり、毎日の生活クオリティーにも大きく影響します。

より良い眠りとともに、新しい毎日へと邁進しましょう。

寝具のフレキシブルなレイアウトで一晩中快適に

寝具の配置を最適化する

寝具の配置を見直すことで、一晩中快適に過ごすことができます。

特に、温度調整が必要な冬場においては、暖かさを保つためにどのように寝具を配置するかが非常に重要になります。

例えば、ベッドの周囲にカーペットを敷くことで、底冷えを軽減し、足元からの冷気を防げます。

また、マットレスと布団の間に空気層を作ることでも断熱効果が期待できるため、トリプルレイヤーでの寝具配置も有効です。

機能別に寝具をセパレートして活用する

寝具を機能別にセパレートすると、必要な時に必要なものを使うことができます。

例えば、保温効果の高い毛布と通気性の良いシーツを組み合わせることで、それぞれの機能を最大限に生かせます。

暑い季節と寒い季節で寝具を変えるだけでなく、同じ季節でも日中と夜で温度差がある場合がありますので、その時々で必要なものを選ぶことがカギです。

意外と大切な枕の役割

枕は姿勢だけでなく、体温調整にも影響を及ぼします。

高めの素材で作られた枕は頭部からの熱放出を助けてくれる一方で、低めで密閉性のある枕は温もりを保持する効果があります。

自分の体型やパターンに合った枕を選ぶことで、快適さは大幅に向上します。

特に冬場には、フリースやウール素材のカバーを使うことで暖かさが増すため、おすすめです。

収納スペースの活用法

寝具は使用後にしっかり片付けることも重要です。

例えば、引き出しタイプの収納ボックスやベッド下スペースに入れておく事で、室内がすっきりします。

シーズンごとに使用する寝具を整理することで、必要なものだけを出すことができ、快適さが持続するでしょう。

快適さを求めたレイアウト法則

全体的なレイアウトとしては重心・バランスが重要です。

身体的快適さだけではなく視覚的空間についても考留すれば、一晩中快適に過ごせます。

例えば色合いや質感も含めた調和が求められます。

静かな色合いながらも心地よい素材というような基準で品物を選べば安らかな眠りへと繋がります。

また、ベッドサイドには常時使う寝具や小物類が整然と配置されるよう反映することで有効です。

物理的空間だけではなく視覚的にも整った印象やこだわりが生み出し、自分自身で満足できる環境作りも重要です。

まとめ

寝具のフレキシブルなレイアウトによって、一晩中快適な睡眠環境を整えることが可能です。

配置や素材選びはもちろんですが、不快感を与えないためにも収納スペースや視覚的要素も考慮してみましょう。

必要な瞬間には迅速かつ適切な対処ができるよう準備し整えてください。

結果的には良質な睡眠が得られるでしょう。

寝具作りから快適性へのこだわりは自分自身から始まります。

自分にとって最も心地よい環境作りへの意識が、質の高い睡眠へとの糸口となるでしょう。

体を芯から温める寝具のレイヤリングテクニック

ベースレイヤーの選び方と組み合わせ

ベースレイヤーの重要性

寒い夜に快適な睡眠を得るためには、ベースレイヤーが重要です。

体温を保つ役割を果たし、皮膚からの熱の逃げを防ぎます。

特に寒冷地や冬場は、このレイヤー次第で快適さが大きく変わります。

素材選びのポイント

ベースレイヤーの素材には、ウール、ポリエステル、またはその混合が一般的です。

ウールは優れた断熱性を持ち、保温力が高いですが、肌触りが気になる方もいるでしょう。

一方、ポリエステルは吸湿・速乾性があり、汗をかいても快適に過ごせます。

両方の特性を活かした混合素材もおすすめです。

ウールとポリエステルの比較

- ウール: 保温性が高く、湿気をコントロールする。

- ポリエステル: 軽量で速乾性に優れ、扱いやすい。

- 混合素材: 両者のメリットを兼ね備えたバランスが良い選択肢。

サイズとフィット感

ベースレイヤーは体にぴったりと密着するデザインが基本です。

大きすぎると、熱が逃げやすくなり冷えやすくなります。

また、動きやすさも考慮し、自分の体型に合ったサイズを選びましょう。

試着時のチェックポイント

- 肩や胸周りがきつくないか確認する。

- 裾や袖口が長すぎないかチェックする。

- 腕や足を動かした時にも圧迫感がないか確認する。

効果的な組み合わせ方法

ベースレイヤーだけでは十分な保温効果は得られません。

中間レイヤーとの組み合わせが重要です。

保温材として優れたフリースなどと重ねることで、二重の保温効果があります。

夜寝る際には体温調整機能も考慮して、厚さや素材を変更すると良いでしょう。

手入れと洗濯の注意点

ベースレイヤーは頻繁に洗濯しますので、その手入れも大切です。

洗剤選びには注意が必要で、柔軟剤を使用すると吸湿性が減ることがあります。

洗濯表示を確認し適切にケアすることで、長持ちさせることができます。

まとめ

より快適な睡眠を得るためには、適切なベースレイヤー選びが不可欠です。

素材選びからサイズやフィット感まで、自分に合ったアイテムを選ぶことが大切です。

ウールやポリエステルなど各素材の特性を理解し、それぞれのメリットを生かした組み合わせ方を工夫しましょう。

また、大事なのは手入れ。

適切に洗濯し長持ちさせることによって、寒い夜でも安心して過ごすことができます。

快適な寝具環境づくりの第一歩として、ぜひ取り入れてみてください。

中間レイヤーで効果的に温度を保つ方法

中間レイヤーの重要性とは

寝具において、中間レイヤーは温度管理の鍵を握っています。

特に寒い季節には、外気温と体温の差を埋める役割が求められます。

中間レイヤーは暖かさを提供するだけでなく、通気性や湿度調整機能も兼ね備えていることが理想です。

体が快適さを保つことができるのです。

中間レイヤーに適した素材と特徴

中間レイヤーには様々な素材がありますが、特におすすめなのはウールやフリースなどです。

ウールはその保温性と湿度吸収能力から、寒い夜でも体を乾燥から守りつつ温めてくれます。

また、フリースは軽量で柔らかく、動きやすいという利点があります。

通気性もあり、朝方の肌寒さにも対応可能です。

中間レイヤーの効果的な組み合わせ

効果的な温度管理のためには、中間レイヤーにも工夫が必要です。

例えば、ウール素材の薄手の毛布とフリース素材の掛け布団を組み合わせることで、暖かさを倍増させることができます。

さらに、身体が熱を持ちすぎないように、中間レイヤーを1枚増やすことも考えましょう。

寝返りを打つ際に快適さを損なわないようにするためです。

室温とのバランスを考慮する

中間レイヤーの選び方には、室温とのバランスが重要です。

もし室内が暖かい場合には、中間レイヤーはあまり厚くしない方が良いでしょう。

逆に、外気が非常に寒い日は、中間レイヤーを数枚重ねることも考えられます。

この際には、それぞれのレイヤーが相互に機能し合うように配置しましょう。

試してみたい中間レイヤーテクニック

最後に、中間レイヤーを活用したいくつかのテクニックをご紹介します。

- 2in1システム: 複数の薄手レイヤーを重ねることで、それぞれの良さを引き出します。

- 調整可能な布団カバー: カバーやシーツも中間レイヤーとして利用し、自分好みに調整できます。

- 入浴後の速攻温活: 寝る前にお風呂に入り身体をあたため、その後すぐに中間レイヤーを着用することで保温効果が高まります。

まとめ

中間レイヤーは、寒い夜に快適さと暖かさを提供するための重要な要素です。

様々な素材や組み合わせ方によって温度管理が行えます。

特にウールやフリースといった素材は、高い保温性能だけでなく、通気性も兼ね備えています。

また、室内温度とのバランスも考慮して、中間レイヤーの厚さや枚数を調整することが重要です。

ポイントをご理解いただくことで、自分のライフスタイルに最適な寝具環境を整えられるでしょう。

快適な眠りをサポートするためにもぜひ実践してみてください。

アウターレイヤーで熱を逃がさないコツ

適切なアウターレイヤーの素材選び

アウターレイヤーは、寒さから身体を守り、熱を逃がさないための重要な役割を担っています。

素材によってその効果は大きく変わります。

例えば、ウールやフリースは保温性が高く、寒い夜にも安心です。

また、ポリエステルやナイロンといった合成繊維は軽量で、洗濯も容易です。

素材を組み合わせることで、快適さと暖かさを両立することが可能です。

動きを妨げないデザイン

アウターレイヤーのデザインもまた、体温保持には欠かせないポイントです。

動きを妨げないシルエットや、調整可能なスリーブや裾などの機能があると良いでしょう。

例えば、ダウンジャケットや厚手のコートでも、ストレッチ性のある素材やニットを取り入れることで、身動きしやすくなり、より快適に使用できます。

特に寝具として活用する際には、リラックスした姿勢で眠れることが重要です。

シーズンごとのアウターレイヤーの選び方

季節ごとに適切なアウターレイヤーを選ぶことも重要です。

冬場は厚手のダウンやウール製品がおすすめですが、春や秋には軽めのジャケットやカーディガンが使いやすいでしょう。

また、季節の変わり目には気温差が大きくなるため、レイヤリングの工夫が求められます。

一枚で着ることができる薄手のアウターレイヤーを持つことで、急な気温変化にも対応しやすくなります。

効果的な重ね着のテクニック

アウターレイヤーは他のレイヤーとの組み合わせで、その効果を最大限に引き出すことが可能です。

特に重ね着は重要です。

例えば、中間レイヤーにウール製品を取り入れ、その上に防風性・防水性のあるアウターを羽織ることで、外部からの冷気をシャットアウトしつつ、内部での熱はしっかり保持できます。

目的に応じた組み合わせを選ぶことで、自分自身の快適ゾーンを作ることができるのです。

最後まで注意すべき点とメンテナンス

アウターレイヤーを長持ちさせるためには、メンテナンスも重要な要素です。

定期的に洗濯して清潔に保つことはもちろんですが、防水スプレーを使い込むことで耐久性が向上します。

また、生地によってはアイロンがけや特別なケアが必要となる場合もあります。

適切に手入れをすることで、アウターレイヤーは長持ちし、その効果を維持することができます。

まとめ

アウターレイヤーは熱を逃がさず温かさを保持するためには、素材選びからデザイン、季節に応じた選択まで考慮することが不可欠です。

さらに、有効な重ね着テクニックと定期的なメンテナンスでその機能を最大化できます。

寒い夜でも快適に過ごすためには、自分自身のライフスタイルに合ったアウターレイヤーを見つけて活用しましょう。

あなた自身にぴったり合ったアウターレイヤーを見つけて快適な夜を過ごし、自分の体調管理にもつなげていくことが大切です。

そしてその選び方や使い方について知識を深めることで、一層安心して寒い季節も乗り越えることができるでしょう。

季節や気温に応じたレイヤリングの調整方法

季節ごとのレイヤリングの基本

寒い季節に、体をしっかり温めるためにはレイヤリングが重要です。

特に、冬のような厳しい寒さでは、ただ一枚着るだけでは十分ではありません。

まずはベースレイヤー、中間レイヤー、アウターレイヤーの基本を理解し、自分の体温調整機能を活かす方法を見つけましょう。

春の気温変化への対応

春は温暖ですが、朝晩の冷え込みが残ることが多いです。

この時期は、薄手のベースレイヤーに加え、中間レイヤーとして軽めのフリースやカーディガンを選択すると良いでしょう。

日中は暖かくなるため、アウターレイヤーは軽量で通気性のあるウインドブレーカーなどがおすすめです。

春におすすめの素材

- ウール: 軽量で保温性が高く、湿気を吸収します。

- ポリエステル: 速乾性があり、汗をかいても快適さを保つことができます。

夏の夜の快適な睡眠

夏は暑くて寝苦しい夜ですが、エアコンや扇風機の活用だけでなく寝具も工夫が必要です。

薄手の素材でできたベースレイヤーに、通気性のいいシーツや軽やかなカバーを重ねることで快適さを維持できます。

冷感寝具も取り入れるとさらに快適な睡眠環境が作れますので試してみましょう。

夏に向いている寝具選び

- コットン: 通気性がよく、肌触りも優しいため人気です。

- リネン: 洗濯後も乾きやすく、さらさらした質感が涼しさを提供します。

秋に向けた準備

秋になると徐々に涼しくなりますので、服装だけでなく寝具も見直すことが大切です。

この季節は柔らかいフランネルやサーマルシーツを使うことで心地よい眠りが得られます。

また、中間レイヤーとして軽めの布団を追加することで、寒くなっても安心です。

秋のお世話になりたいアイテム

- フランネル生地: 保温性が高く、肌に優しいです。

- 羽毛布団: 軽量で保温力も抜群なのでおすすめです。

冬場の完全対策

冬は一番寒さが厳しい季節なので、万全な対策が必須です。

重ね着同様に寝具でも重ねて温度調整を行うことが必要になります。

とりわけ、中間レイヤーには厚手の毛布や電気毛布など、心強いアイテムを選ぶと良いでしょう。

また、アウターレイヤーとしてダウンケット等も取り入れればさらなる保温効果が期待できます。

冬に必要な寝具特徴

- 厚手の毛布: 保温性に優れています。

- バッテリー式ヒーティングマット: 電源不要で安全に使用可能です。

まとめ

季節や気温に応じて適切なレイヤリングを行うことで、一年中快適な睡眠環境を作ることが可能です。

春から夏、秋へと続く季節の移り変わりについて考慮し、それぞれに適した素材選びと重ね方を工夫することで、自分自身の体温管理が格段に向上します。

特に冬にはしっかりとした防寒対策が重要で、そのためには極力重ね着や多機能寝具を導入することが有効ですのでおすすめです。

コメント